31. Oktober 2023: Cortinarius semisanguineus – Blutblättriger Hautkopf – giftig

Hautköpfe sind Schleierlinge (Cortinarien), bei denen es keine Speisepilze, aber Giftpilze gibt. Auch der Blutblättrige Hautkopf ist giftig. Wir finden ihn in unseren sauren Nadelwäldern. Der nur 2-5 cm große Hut ist gelbbraun bis olivbraun, feinschuppig, faserfilzig, seidig und typisch gebuckelt. Die Lamellen sind überraschend blutrot und werden erst später braunrot. Die Schneiden sind heller und sehr jung mit Schleier. Das Sporenpulver ist rostbraun. Der Stiel ist gelb bis gelbbraun mit hellerer Spitze und längs überfasert.

Die Farbstoffe bei den Hautköpfen lösen sich durch Alkohol im Gegensatz zu den Rauköpfen. Hautköpfe lassen sich gut zum Färben von Wolle verwenden.

-> Galerie: Cortinarius semisanguineus – Blutblättriger Hautkopf

30. Oktober 2023: Clitocybe nebularis – Nebelkappe – giftig

Wenn wir die Nebelkappe oder den Nebelgrauen Trichterling finden, dann ist die Zeit der Spätherbstpilze angebrochen. Wie der Name schon sagt, nebelgrau kommt dieser Pilz daher. Der Hut schimmert sogar nebelgrau, die Mitte dunkler, jung eingerollt und gewölbt, später dann ausgebreitet, dabei matt bereift und radialfaserig. Die Lamellen sind weiß bis creme und der Stiel grau, festfleischig, die Basis knollig verdickt mit weißlichem Myzelfilz. Das Fleisch ist weiß, fest und dickfleischig. Die stattlichen Fruchtkörper wachsen oft in Reihen oder Hexenringen. Der Geruch ist typisch unangenehm süßlich, parfümiert.

Es gibt viele giftige Trichterlinge. Die Nebelkappe galt früher als essbar. Sie enthält aber Nebularin und soll krebserregend und erbgutverändernd sein. Essbar dagegen ist der noch größere Mönchskopf mit typischem Buckel und Blausäure-Geruch.

-> Galerie: Clitocybe nebularis – Nebelkappe

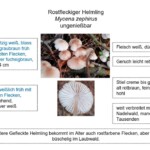

29. Oktober 2023: Mycena zephirus – Rostfleckiger Helmling – ungenießbar

Ein Helmling mit Rostflecken? Das könnte der Rostfleckige Helmling sein. Sein Hut ist schmutzig weiß, blass creme bis graubraun. Die Hutmitte ist dunkler fuchsigbraun und er bekommt früh braunrote Flecken, die wie Rostflecken wirken. Der Hut ist gerieft und meist nur 2-4 cm groß. Auch die weißlichen Lamellen bekommen früh rostbraune Flecken. Sie sind entfernt stehend. Das Sporenpulver ist bei Helmlingen immer weiß. Der Stiel ist cremefarben bis graubraun und wird alt rotbraun. Er ist sehr feinschuppig und hohl.

Der Rostfleckige Helmling ist bei uns weit verbreitet. Er wächst meist im Nadelwald und dort manchmal zu Tausenden. Der ebenfalls ungenießbare und dunklere Gefleckte Helmling bekommt im Alter auch rostfarbene Flecken, aber er wächst büschelig im Laubwald.